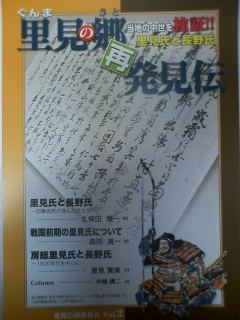

「里見の郷再発見伝」第2号里見氏と長野氏 発刊・・販売開始

「里見の郷再発見伝」第2号里見氏と長野氏発刊

◆里見の郷委員会刊 定価500円(税込み)。

・県内中世史研究の第一人者の久保田順一先生に書いてもらいました。・

県内販売店(3月20日現在)

・戸田書店榛名店・高崎店・前橋本店・伊勢崎店・藤岡店

桐生店・冨岡店・中之条店(ちぎりいちBC)

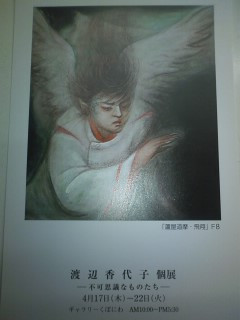

・フルール・アンジェリーナ・他販売店交渉中

創刊号・前回上毛新聞(10/5)紹介『里見の郷 歴史を発信と・』大反響

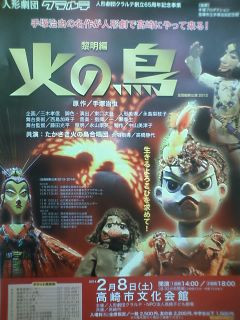

先月NPOボランティアフェスティバルの会議のさい、以前人形劇のチケットでお世話になった方に、渋川市西群馬病院緩和ケア病棟で、餅つきのお手伝いしてほしいと、要請をうけて、少し時間がとれたので・・

先月NPOボランティアフェスティバルの会議のさい、以前人形劇のチケットでお世話になった方に、渋川市西群馬病院緩和ケア病棟で、餅つきのお手伝いしてほしいと、要請をうけて、少し時間がとれたので・・