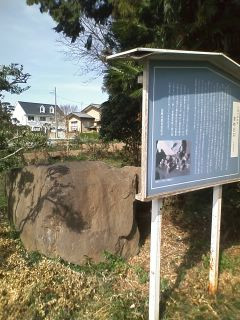

赤城千本桜と神代文字の碑

赤城南面千本桜と赤城神社内の神代文字の碑 ・・前橋市三夜沢町、

他に赤城神社(前橋市富士見町赤城山)二宮赤城神社(前橋市二之宮町、)あり。

碑の横にある解説。

一般的に日本民族は漢字が伝わる以前は、文字というものを知らなかったとされているが、伝説ではそれ以前に神代文字と呼ばれるものがあったといわれ、現在はっきりしているものだけでも数種類にもなります。

この碑文は復古神道を大系づけ実践化し、又『神字日文伝(かむひふみ)』の著者で神代文字肯定者の一人でもある江戸時代の国学者平田篤胤(ひらたあつたね)の養子鐵胤(かねたね)が、上部の神文については、鐵胤の子延胤(のぶたね)が撰文し、書は篤胤の門人権田直助(ごんだなおすけ)によるものです。神文については、対馬国「阿比留家(あひひるけ)」に伝わる神代文字(阿比留文字)で書かれ、復古神道の遺物として重要なもので、明治3年3月に建てられました。平成11年3月・前橋市教育委員会

・・・よくみると、何かハングル文字似てるような気が、しないでもないです

、漢字が伝わる以前は、文字というものがないと・・・一般的だそうです・・・昔から大論争で・・神代文字